mit der richtigen Sportuhr unterwegs Am 01.06.2023 ist der Welttag des Laufens. Global findet dieser auch unter der Bezeichnung „Global Running Day“ bekannte Tag jeden ersten Mittwoch im Juni statt. Seinen Ursprung hat dieser Tag in den USA im Jahr...

Stichwort: Zeno Uhren

Am Welttag des Laufens –

Uhren aus Basel

Eine unabhängige Vorstellung der Basler Uhren ist nicht wirklich möglich. Ich kenne die Zeno-Watch Basel schon mein ganzes Leben und trage natürlich auch selber eine grosse mechanische Fliegeruhr. Persönlich glaube ich, dass es kaum viele andere Schweizer Uhrenhersteller gibt, die...

Eidgenössisches Schwing- & Älplerfest Pratteln

Das ⬈ ESAF in Pratteln ist die ideale Gelegenheit, ihnen eine besonders robuste Herrenuhr vorzustellen. Aber zuerst soll es um das Fest selbst gehen, – denn sogar manche Schweizerinnen und Schweizer kennen die genauen Hintergründe des Festes nicht. Fest der...

Herren Uhren Trends 2021

Uhren für den Mann von heute Männer tragen selten Schmuck. Für sie ist die Armbanduhr häufig der einzige Design-Akzent, den ihre Hände setzen. Daher sollte es schon etwas Besonderes sein! Viele Uhren bieten schöne technische Funktionen wie z. B. eine...

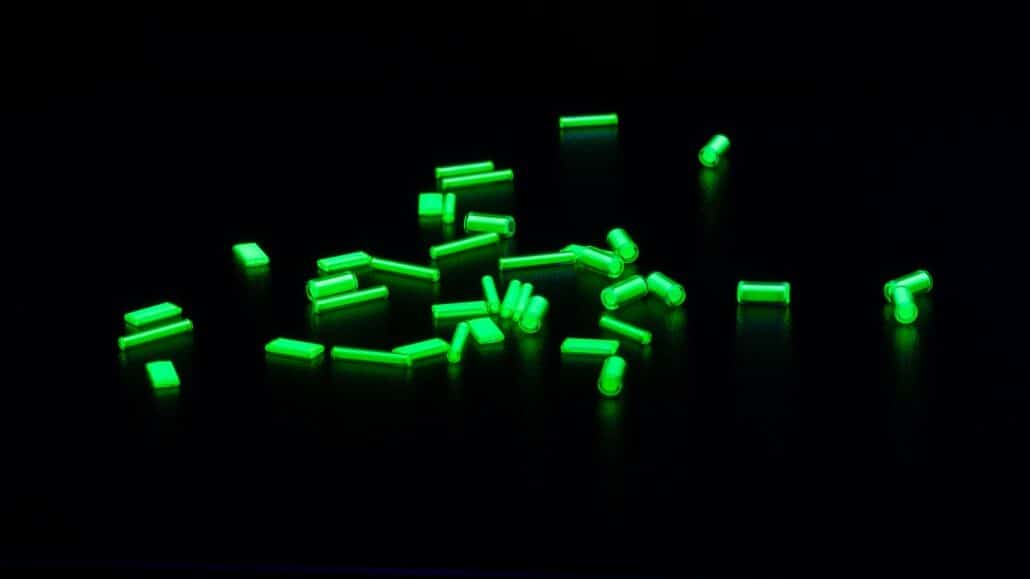

Tactical Lumi Uhren mit Schweizer Leuchtkraft

Sicherlich kommt Ihnen das bekannt vor: Man wacht nachts auf, tastet nach seiner Uhr – und stellt fest, dass es zu dunkel ist, die Uhr abzulesen. Auch bei einem abendlichen Open-Air-Konzert, einer späten Sommerparty und einem Morgenspaziergang im Herbst lässt...

Magic Dive und die passende Damen Taucheruhr ist mit dabei

Schwerelos die farbenprächtige Unterwasserwelt erkunden, das ist das, von dem auch immer mehr Frauen angezogen werden. Die Flora und Fauna unter Wasser mit eigenen Augen sehen. Ein Reiz, den viele bereits nachgeben. Und zu Recht! Wir stellen vor: Drei Hersteller...

Zeit für das Wesentliche finden – Das soll auch auf der Baselworld 2019 umgesetzt werden

Uhren und Schmuck soweit das Auge reicht, das hat die Baselworld in den kommenden Tagen zu bieten. Die Baselworld, die in diesem Jahr, vom 21. bis 26. März, angesagt ist, genießt bereits internationales Flair. Von nah und fern kommen die...

Die Schweizer Uhrenindustrie und bedeutende technische Entwicklungsleistungen

Patrik-Philipp Huber, Jahrgang 1970, leitet zusammen mit seinem Vater Felix W. Huber die Uhrenfabrikation Zeno-Watch Basel, ein familiengeführtes Unternehmen, dessen Grundstein Jules Godat 1868 in La Chaux-de-Fonds mit der Produktion von Taschenuhren für Eisenbahner legte. Der Astronom Johann Jakob Huber...

Modisch frech oder zeitlos schön – Wie sollen sie gestaltet sein, die ZENO-WATCH BASEL Damenuhren?

ZENO-WATCH BASEL – Unabhängige Schweizer Uhrenfabrik seit 1922 – Wirbt mit dem Slogan: Ein Mensch als Mensch. Was will dieser Slogan vermitteln? Ein Uhren Design, welches den Spirit der Uhrmacher-Leidenschaft in sich trägt, erfindet sich immer wieder neu. Es gibt...

Taucheruhren von Zeno-Watch Basel

Heute stellen wir euch eine besondere Kategorie vor: die Taucheruhren. In diesem Artikel werde ich euch die Vorteile von Taucheruhren schildern und sogar einige Modelle präsentieren. Welche Eigenschaften sollte eine Taucheruhr mit sich bringen? Wie der Name schon sagt werden...

Die Taschenuhr – Ein Evergreen, der sich immer neu erfindet

Handelt es sich bei den Taschenuhren tatsächlich um längst vergessene Zeitmesser? Zumal sie als Vorgänger der Armbanduhr gelten. Nein – die Taschenuhr gilt als Evergreen und erfindet sich immer wieder neu, wie unser umfangreiches Sortiment im Shop aufzeigt. Eine Taschenuhr...

Moderne Fliegeruhren von ZENO-WATCH BASEL und JUNGHANS

Woher kommt der Begriff Fliegeruhren? Eigentlich ist der Name selbsterklärend. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Fliegeruhren speziell für Piloten und Flieger entwickelt, denn damals war die Luftfahrt eine der modernsten Ingenieurleistungen. Die erste allgemein bekannte Fliegeruhr wurde von dem französischem...